9. Oktober 2025, 17 Uhr im Detmolder Rathaus

Ausstellungseröffnung „Anders als die Andern – Stigmatisiert. Verfolgt. Vergessen.“

Am 9. Oktober 2025 wurde am Abend die Ausstellung „Anders als die Andern – Stigmatisiert. Verfolgt. Vergessen.“ im Detmolder Rathaus eröffnet.

|

“Anders als die Andern” ist ein Film von 1919 über die gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern und zudem ein Zitat aus dem “Lila-Lied”, das 1920 geschrieben wurde und als Hymne der Homosexuellen galt. Es ruft dazu auf, vorgegebene Moralvorstellungen infrage zu stellen, neugierig durch das Leben zu gehen und Menschen zu akzeptieren, die von der gesellschaftlich-anerkannten Norm abweichen. Exemplarisch werden in der Ausstellung Biographien von Menschen präsentiert, die während des NS-Regimes stigmatisiert, entrechtet, verfolgt, vertrieben, ermordet wurden, und bis heute kaum wahrgenommen werden. Eine Rehabilitierung und Anerkennung als Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft fand erst spät statt, ein Gedenken an diese vergessenen Verfolgten findet nur zögerlich Einzug ins kollektive Gedächtnis.. Die Ausstellung entstand anlässlich der zentralen Gedenkveranstaltung zum 27. Januar 2025 im Rahmen einer Unterrichtsreihe des Zusatzkurses Geschichte der Q2 des Grabbe- Gymnasiums. Ergänzt wird die Ausstellung im Rathaus durch die Originale eines Bilderbuchprojekts der Schüler*innen des Leistungskurses Kunst der Q2 des Abiturjahrganges 2025 des Grabbe-Gymnasiums. Die Schüler*innen erzählen die Schicksalsgeschichte von Margarete Lükermann aus Detmold in Form eines Bilderbuches. Für ihre jüngeren Mitschüler*innen wollen sie zum emotional herausfordernden Thema der sogenannten Krankenmorde einen ersten Zugang schaffen. In erster Linie soll dieses Buch aber ein Gedenken an eine junge Frau sein, die in einem ähnlichen Alter wie die Schüler*innen des Q2-Kurses Opfer der NS-Ideologie wurde. Begleitet wurde das Projekt von der Illustratorin und ehemaligen Grabbianerin Francis Kaiser und der Kunstlehrerin Annegret Niehus-Berkemann. |

|

|

|

Eingestimmt wurden die Anwesenden im Rathaus durch das ursprünglich jiddische Swingstück „Bei mir bistu shein“ von Sholom Secunda (Musik) und Jacob Jacobs (Text), gespielt von der Grabbe-Band unter der Leitung von Markus Wischer. Nach der Begrüßung mit wertschätzenden, aber auch nachdenklichen Worten der stellvertretenden Bürgermeisterin Christ-Dore Richter, erinnerte die Leiterin des Stadtarchivs Dr. Bärbel Sunderbrink an die Ereignisse um den 9. November 1938 und die Bedeutung des Gedenkens als Teil der Erinnerungskultur der Stadt Detmold, insbesondere die Einbeziehung und aktive Mitwirkung von jungen Detmolder*innen. Mit sehr bewegenden Worten brachte die Historikerin Gudrun Mitschke-Buchholz (u.a. Verfasserin des digitalen Gedenkbuches https://www.gedenkbuch-detmold.de/)) den Anwesenden die Schicksale der Familien Bonom-(Horowitz), Soltys-Gottlieb und Vogelhut aus Detmold nahe. |

Gudrun Mitschke-Buchholz beschrieb die Welt der osteuropäischen Jüdinnen und Juden, die vor allem in Polen, der Ukraine und Galizien lebten und Jiddisch sprachen. Ihr Leben war geprägt von religiöser Tradition, kultureller Vielfalt, aber auch von Armut und Antisemitismus. Romantisierende Bilder vom Shtetl und chassidischem Leben stehen der Realität von Armut, Verfolgung und Vertreibung gegenüber. Viele wanderten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Westen aus – auch nach Detmold –, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die nach Detmold ausgewanderten Familien aus Galizien bauten sich in Detmold ein Leben auf. Die Familie Vogelhut eröffnete das „Detmolder Bekleidungskaufhaus“ in der Krummen Straße, Regina Bonom-Horowitz eine Pfandleihanstalt in der damaligen Weinbergstraße (heute Paulinenstraße). Dennoch blieben sie von Diskriminierung und Ausgrenzung nicht verschont, wurden entrechtet und schließlich wiederum Opfer von Verfolgung und Vertreibung. Die sogenannte Polenaktion von 1938, Lager wie Zbaszyn oder Ghettos in Bochnia und Rzeszow, sowie Auschwitz markieren Stationen ihres Leidenswegs. Einzelne Rettungsversuche wie die Hilfe durch den französischen Bürgermeister Paul Juilla konnten das Schicksal vieler nicht wenden – sie wurden ermordet oder gelten als verschollen. (Den Redetext finden Sie hier.)

Im Anschluss an diese tief berührenden Erzählungen schilderten die Schülerinnen Elisabeth Erichsmeier und Charlotte Kohlwey von der Israel-AG ihre Eindrücke der Projektwoche und gingen auf die Bedeutung des Erinnerns und Gedenkens ein: Auch ihre Generation sei verantwortlich, dass die vergangenen Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten. In der Projektwoche sei ihnen besonders die Beschäftigung mit den Biographien in Erinnerung geblieben. „Wir alle haben schon oft von den Verbrechern des nationalsozialistischen Regimes gehört, doch oft kommt es zu einer Art der Depersonalisierung dieser. Die großen Zahlen von denen wir hören, klingen erschreckend, aber sie geben uns nicht mal ansatzweise eine Vorstellung davon, wie groß das Ausmaß an Leid wirklich wahr. Und genau das wollten die Nazis ja auch.“ Er sei auch ihre Verantwortung und ihr Anliegen, dass die Namen genannt und die Persönlichkeiten und ihre Schicksale nicht vergessen werden.

Am Ende erklangen die melancholischen Klänge des Liedes „Donna Donna“ von Sholom Secunda (Musik) und Aaron Zeitlin (Text), dargeboten von der Grabbe-Band.

Die Ausstellung wird vom 9. Oktober bis zum 13. November im Detmolder Rathaus zu sehen sein.

- Details

3.-7. Juni 2024

Delegationsreise nach Riga

Seit 31.1.2023 ist Detmold als Mitgliedsstadt dem Riga-Komitee beigetreten. Der Antrag, dem vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge getragenen Städtebund beizutreten, erfolgte auf Anregung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe. Der Rat der Stadt stimmte dem einstimmig zu. Damit ist die Stadt eine besondere Verpflichtung eingegangen, an die Opfer der Riga-Deportation aus Detmold zu erinnern.

Zu diesem Zweck hat das Stadtarchiv Detmold eine lokalgeschichtliche Ergänzung zu der Ausstellung „Riga: Deportation – Tatorte – Erinnerungskultur“ des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge erarbeitet, die für die Bildungsarbeit ausgeliehen werden kann: stadtarchiv@detmold.de.

| Im Sommer 2023 haben Schüler*innen aus Detmold an einem Sommercamp der Deutschen Kriegsgräberfürsorge in Lettland teilgenommen. Das Ziel dieses Camps war es, neben der Förderung des Austausches zwischen lettischen und deutschen Jugendlichen durch Besuche von Gedenkstätten und Museen sowie Expert*innengesprächen die Notwendigkeit der Gedenk- und Erinnerungsarbeit bei den jungen Menschen zu verankern. Dass dies geglückt ist, wurde am 31. Januar 2024 deutlich. Zwei Teilnehmerinnen am Camp aus Detmold, Michelle Kammerer und Rahel Arnhold, berichteten anlässlich der Veranstaltungsreihe zum Holocaustgedenktag im Gymnasium Leopoldinum in Detmold in Anwesenheit von ca. 100 Oberstufenschüler*innen von ihrer Reise nach Lettland (Link: https://express.adobe.com/page/X7eXGrswAABxH/) und stießen dabei auf großes Interesse. |

|

|

|

Vom 3.-7. Juni 2024 nahm Rahel Arnhold noch einmal an einer Delegationsreise nach Riga mit der Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling von der Bezirksregierung Detmold teil. Ihre Eindrücke von der Reise hat sie in einem sehr eindrücklichen Reisetagebuch festgehalten (https://new.express.adobe.com/webpage/ITvLF5EJRADiC). Während dieser Delegationsreise hielt die Leiterin des Stadtarchivs Detmold, Dr. Bärbel Sunderbrink, eine bewegende Rede in der Gedenkstätte im Wald von Biķernieki, die über folgenden Link (https://www.gfcjz-lippe.de/index.php/vortraege/vortraege/486-dr-baerbel-sunderbrink-gedenken-im-wald-von-biekernieki-riga ) abrufbar ist. |

- Details

|

Freitag, 17. Mai 2024 Zehn neue Stolpersteine erinnern an Menschen aus unserer Stadt Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit initiiert gemeinsam mit der Stadt Detmold das Gedenken an Opfer der NS-Zeit Detmold. 18 Stolpersteine und eine Stolperschwelle hatte Detmold bereits. Heute sind noch einmal zehn Stolpersteine hinzugekommen. Gemeinsam mit Vertretenden der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe und Schülerinnern und Schülern der Realschule I hat Bürgermeister Frank Hilker die neuen Gedenksteine enthüllt, die an der Lortzingstraße, an der Bruchstraße und an der Paulinenstraße das Gedenken an zehn Menschen bewahren, die einmal in dieser Stadt zu Hause waren und brutal durch das Nazi-Regime deportiert und in den meisten Fällen in Konzentrationslagern ermordet wurden. In seiner Ansprache wies Bürgermeister Frank Hilker auf die erschreckende Aktualität hin, die das Gedenken an die Opfer der NS-Zeit hat: „Viele von uns haben sich nicht vorstellen können, dass wir im Jahr 2024 in Deutschland für die Demokratie auf die Straße gehen und uns gegen Hass und Hetzte extrem rechter Gesinnung zur Wehr setzen müssen. Umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder daran erinnern, was geschehen ist, und dass wir dafür sorgen, dieses Wissen auf vielfältige Weise auch in die nachfolgenden Generationen zu transportieren“, betonte Hilker. Die Stolpersteine an der Lortzingstraße, dem Ort der 1938 in der Pogromnacht zerstörten Synagoge, erinnern an Louis, Friederike, Max und Alma Flatow. Ein Stolperstein wurde im Gedenken an Otto Baer an der Bruchstraße enthüllt. Weitere fünf Stolpersteine erinnern auf dem Vorplatz der Sparkassen-Hauptstelle an Leonie und Dr. Albert Hirschfeld sowie an Margarete, Julius und Emma Linz. Alle Informationen, die es über die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold gibt, hat die Detmolder Historikerin Gudrun Mitschke-Buchholz in einem Gedenkbuch zusammengetragen, das online unter https://www.gedenkbuch-detmold.de/ zu finden ist. Schülerinnen und Schüler der AG „Gegen das Vergessen“ der Realschule I unter der Leitung von Timo Schlegel haben die Patenschaft für die Stolpersteine übernommen. An den drei Verlegorten erzählten sie aus den Lebensgeschichten der Menschen und sorgten für die musikalische Untermalung. In Zukunft kümmern sie sich um die Pflege der kleinen Kunstwerke aus Messing und Beton. Der aus Berlin stammende Künstler Gunter Demnig hatte vor etwa 30 Jahren die Idee, überall im Land Stolpersteine zu verlegen. Ihm geht es um das individuelle Gedenken. Die Nationalsozialisten wollten die Menschen vernichten und selbst die Erinnerung an sie auslöschen. Gunter Demnig kehrt diesen Prozess um und holt die Namen zurück in unsere Städte – dorthin, wo die Menschen einst ihren Lebensmittelpunkt hatten. Insgesamt gibt es überall in Deutschland inzwischen mehr als 100.000 Stolpersteine. Für die Verlegung ist der Künstler diesmal nicht selbst nach Detmold gekommen, sondern hat diese Aufgabe an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe übertragen, die wiederum in Kooperation mit der Stadt Detmold für die Umsetzung und den Einbau der Stolpersteine gesorgt hat.

Pressemitteilung der Stadt Detmold, 17. 5. 2024 |

Bruchstraße 26 Foto: GfCJZ |

Paulinenstraße 10 heute 34 Foto GfCJZ |

Über die Menschen, an die mit den Stolpersteinen in Detmold erinnert wird, kann man im digitalen Gedenkbuch für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold von Gudrun Mitschke-Buchholz oder in Einzelbiographien nachlesen:

| Name |

Stolpersteinadresse (Link zu Stolpersteine NRW) |

| HEISS, Irmgard, geb. Stellbrink | Hubertusstraße 10 |

| HERZBERG, Betty Gerda | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Johanna, geb. Frank | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Moritz | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Martha Marianne, geb. Examus | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Fritz Fred | Lange Straße 71 |

| VALK, Edith | Hermannstraße 29 |

| VALK, Hedwig, geb. Lion | Hermannstraße 29 |

| VALK, Hilde | Hermannstraße 29 |

| VALK, Samuel | Hermannstraße 29 |

| KLEESIEK, Hildegard | Hornsche Str. 23 |

| LÜKERMANN, Anneliese | Georg-Weerth-Straße 12 Schulhof des Grabbe-Gymnasiums |

| LÜKERMANN, Margarete | Georg-Weerth-Straße 12 Schulhof des Grabbe-Gymnasiums |

| BUCHHOLZ, Bernhard | Sachsenstraße 25 |

| BUCHHOLZ, Irmgard (Irma), geb. Hellwitz | Sachsenstraße 25 |

| BUCHHOLZ, Ilse, verh. Devora Backschitzky | Sachsenstraße 25 |

| BUCHHOLZ, Gerhart, Gad Eschel | Sachsenstraße 25 |

| PARADIES, Pauline (Paula) | Krumme Straße 20 |

| Jüdische Schule (1939 - 1942) | Gartenstraße 6 |

| FLATOW, Louis | Lortzingstraße 3 |

| FLATOW, Friederike (Frieda), geb. van Geldern | Lortzingstraße 3 |

| FLATOW, Max | Lortzingstraße 3 |

| FLATOW, Alma, geb. Loewendorf | Lortzingstraße 3 |

| BAER, Otto Hermann Johannes | Bruchstraße 26 |

| HIRSCHFELD, Albert Dr. jur. | Paulinenstraße 10 (heute: 34) vor der Sparkasse |

| HIRSCHFELD, Leonie, geb. Ems | Paulinenstraße 10 (heute: 34) vor der Sparkasse |

| LINZ, Margarete | Paulinenstraße 10 (heute: 34) vor der Sparkasse |

| LINZ, Julius (s. LINZ, Margarete) | Paulinenstraße 10 (heute: 34) vor der Sparkasse |

| LINZ, Emma (s. LINZ, Margarete) | Paulinenstraße 10 (heute: 34) vor der Sparkasse |

- Details

|

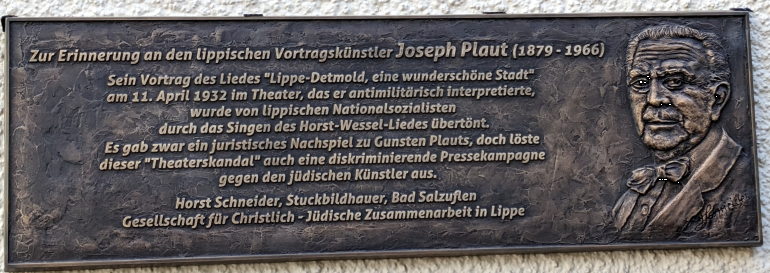

Dienstag, 11. April 2023 um 16:00 Uhr Feierliche Enthüllung der Gedenktafel für Joseph Plaut am Landestheater „Stinkbomben im Landestheater – Nationalsozialistische Radauhelden im Landestheater“ So lautet die Überschrift zum Artikel in der Lippischen Landeszeitung vom 12.04.1932 über den sogenannten Theaterskandal, der sich einen Tag zuvor im Landestheater Detmold ereignete. Joseph Plaut, in Detmold geboren, war ein bekannter jüdischer Vortragskünstler. Am 11.04.1932 trat er im Landestheater auf und sang u.a. das bekannte und beliebte Spottlied auf die „Lippischen Schützen“. Die Ortsgruppe der NSDAP störte die Aufführung mit Pöbeleien und Stinkbomben, wie es in dem Artikel heißt. Joseph Plaut überlebte den NS-Terror, da er bereits 1936 emigrieren konnte. Zum Gedenken an ihn wird am Jahrestag des sogenannten Theaterskandals am 11.4.2023 um 16 Uhr eine Gedenktafel am Landestheater feierlich enthüllt werden. Alt-Bürgermeister Friedrich Brakemeier wird einen Text von Plaut lesen und die Mitarbeiterin des Stadtarchivs Gudrun Mitschke-Buchholz wird an das Leben und Wirken von Joseph Plaut erinnern. Außerdem werden Beiträge des Landestheaters durch Inszenierungen erfolgen. Landestheater, Theaterplatz 1, Detmold

|

- Details

Dienstag, 7. Februar 2023

Übergabe der Unterschriftensammlung für den Erhalt der Hofsynagoge an die Regierungspräsidentin

|

| Herr Arnhold (GfCJZ, l.) übergibt die Unterschriftenlisten an die Regierungspräsidentin, Frau Bölling in Anwesenheit vom Detmolder Bürgermeister, Herrn Hilker (r.). ; Foto: © GfCJZ-Lippe |

Am Dienstag, den 7.2.2023 um 11.30 Uhr, übergab die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit insgesamt 1119 Unterschriften für den Erhalt der Detmolder Hofsynagoge in der Bruchmauerstraße an die Regierungspräsidentin Anna Katharina Bölling vor der Bezirksregierung Detmold. Bei der Übergabe waren ferner zugegen: der Detmolder Bürgermeister Frank Hilker, die jüdische Vorsitzende der Gesellschaft, Joanne Herzberg, die katholische Vorsitzende der Gesellschaft, Christine Tellbüscher-Beckfeld, der Schatzmeister der Gesellschaft, Rüdiger Schleysing, und der evangelische Vorsitzende, Dr. Oliver Arnhold.

Mit folgenden Forderungen der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zeigten sich die Unterzeichner*innen solidarisch:

„Die Hofsynagoge in der Bruchmauerstr. 37 in Detmold, deren Errichtung auf das Jahr 1633 datiert wurde, steht unter Denkmalschutz. Sie stellt ein einzigartiges Zeugnis jüdischer Geschichte in Detmold dar. Dennoch verfällt sie zusehends und ihre Existenz ist durch Abrisspläne des Eigentümers akut gefährdet. Weitere Informationen und Gedanken dazu finden sich auf der Homepage der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V. unter www.gfcjz-lippe.de.

Wir fordern den Eigentümer auf, die Hofsynagoge an die Stadt Detmold zu verkaufen. Wir befürworten, dass die Stadt Detmold rechtliche und finanzielle Möglichkeiten ausschöpft und sich dafür einsetzt, dieses besondere Denkmal als Teil der Detmolder Stadtgeschichte zu erhalten. Wir unterstützen die Idee, dass in einer restaurierten Hofsynagoge ein Museum zur jüdischen Geschichte in Detmold und ein Ort der Begegnung und des Dialogs entstehen sollte.“

Die Übergabe der Unterschriften an die Bezirksregierung ist mit der Hoffnung verbunden, dass die Behörde zeitnah weitere Schritte unternehmen wird, um den Erhalt dieses Kulturdenkmals sicherzustellen, und dass vor allem der zunehmende Verfall des historischen Gebäudes endlich aufgehalten wird. Gerade die Zunahme von antisemitischen Denkstrukturen in unserer Gesellschaft und die besondere Verantwortung gegenüber jüdischem Leben in Deutschland, die sich aus der nationalsozialistischen Vergangenheit ergibt, erfordern in dieser Angelegenheit rasches und energisches politisches Handeln.

GfCJZ. 8. 2. 2023

Über die Übergabe der Unterschriftenlisten berichtete auch die Lippische Landeszeitung am 8. 2. 2023: Detmolder Hofsynagoge: Unterstützer hoffen auf Hilfe der Bezirksregierung

- Details

Montag, 23. Januar 2023

Eine Stolperschwelle und fünf Stolpersteine halten die Erinnerung wach

Am 23. Januar 2023 verlegte der Künstler Gunter Demnig unter großer Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, Nachbarn und weiteren Interessierten Stolperscheine und erstmals eine Stolperschwelle in Detmold. Auf Antrag der Gesellschaft für Christlich Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e. V. hatte der Stadtrat im September die erforderliche Genehmigung erteilt. Bürgermeister Hilker, der die Verlegung begleitete, betonte in seinem Grußwort, für wie wichtig er die Erinnerungsarbeit anhand der Stolpersteine für die Stadt und insbesondere die junge Generation erachtet.

Vier Steine erinnern an die Familie Buchholz in der Sachsenstr. 25. Die Eltern Bernhard und Irmgard wurden nach Riga deportiert und überlebten nicht, während den Kindern Ilse und Gerhard die Flucht nach Palästina gelang. Sie besuchten später Detmold und nahmen Kontakt zu den ehemaligen Nachbarn in der Sachsenstr. auf, den sie über Jahre aufrecht erhielten. Bei der Verlegung der Steine waren deshalb auch die Beteiligung und Anteilnahme aus der Nachbarschaft besonders groß.

Ein weiterer Stein erinnert vor dem Gebäude der Volkshochschule in der Krummen Str. 20 an Paula Paradies, die in den 1920-er bis 30-er Jahren in Detmold einen über die Stadt hinaus bekannten Hutsalon betrieb und ins Ghetto Warschau deportiert wurde, wo sie nicht überlebte.

Zum ersten Mal erhielt Detmold in der Gartenstr. 6 eine Stolperschwelle. Dieses ca. 10 cm mal 80 cm große Objekt aus Bronze bringt in Erinnerung, dass das Gebäude von 1939 bis 1942 eine jüdische Schule beherbergte, da jüdischen Schüler*innen der Besuch der öffentlichen Schulen verboten worden war. 1942 lebten im gleichen Gebäude jüdische Senior*innen in einem Altersheim. Von den insgesamt 4 Lehrkräften, 22 Schüler*innen und 17 Senior*innen kamen 33 nach ihrer Deportation um.

Die fünf Stolpersteine werden künftig von Schüler*innen der Heinrich-Drake-Realschule gepflegt, die bei der Verlegung zahlreich erschienen waren und durch eigene Beiträge der Veranstaltung einen würdigen Rahmen gaben. Die Betreuung der Stolperschwelle hat das Grabbe Gymnasium übernommen. Dessen Förderverein sowie der Förderverein der Karla-Raveh-Schule aus Lemgo beteiligen sich auch an der Finanzierung der Stolperschwelle. Die Schüler*innen des Grabbe Gymnasiums berührten mit ihren Texten und Liedern aus dem Musikdrama „Die Kinder der toten Stadt“ die Anwesenden in der Gartenstraße.

|

|

|

Den vielen, die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben, sei hier noch einmal herzlich gedankt.

Christine Tellbüscher-Beckfeld

Pressemitteilung der GfCJZ, 23. 1. 2023

| Name |

Stolpersteinadresse (Link zu Stolpersteine NRW) |

| HEISS, Irmgard, geb. Stellbrink | Hubertusstraße 10 |

| HERZBERG, Betty Gerda | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Johanna, geb. Frank | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Moritz | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Martha Marianne, geb. Examus | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Fritz Fred | Lange Straße 71 |

| VALK, Edith | Hermannstraße 29 |

| VALK, Hedwig, geb. Lion | Hermannstraße 29 |

| VALK, Hilde | Hermannstraße 29 |

| VALK, Samuel | Hermannstraße 29 |

| KLEESIEK, Hildegard | Hornsche Str. 23 |

| LÜKERMANN, Anneliese | Georg-Weerth-Straße 12 Schulhof des Grabbe-Gymnasiums |

| LÜKERMANN, Margarete | Georg-Weerth-Straße 12 Schulhof des Grabbe-Gymnasiums |

| BUCHHOLZ, Bernhard | Sachsenstraße 25 |

| BUCHHOLZ, Irmgard (Irma), geb. Hellwitz | Sachsenstraße 25 |

| BUCHHOLZ, Ilse, verh. Devora Backschitzky | Sachsenstraße 25 |

| BUCHHOLZ, Gerhart, Gad Eschel | Sachsenstraße 25 |

| PARADIES, Pauline (Paula) | Krumme Straße 20 |

| Jüdische Schule | Gartenstraße 6 |

- Details

|

Samstag, 29. Januar 2022 Neue Stolpersteine in Detmold erinnern an Morde in der Zeit des Holocausts Thomas Krügler Der Künstler Gunter Demnig hat auf Einladung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GfCJZ) im Haus Münsterberg einen Vortrag über seinen künstlerischen Werdegang und das Projekt „Stolpersteine“ gehalten. Einen Tag später verlegte er sieben neue Stolpersteine in Detmold. Er studierte ab 1967 Kunstpädagogik und Industrial Design in Berlin und Kassel. Demnig bezeichnet sich selbst als „Spurenleger“. Die ersten Stolpersteine verlegte er Anfang der 90er Jahre inoffiziell und ohne Genehmigung vor dem Kölner Rathaus. Seitdem hat sich Demnigs Projekt mit 90.000 Stolpersteinen in 26 europäischen Ländern zur weltweit größten dezentralen Gedenkstätte entwickelt. Kunst hat für ihn immer eine politische Dimension. Während des Vietnam-Kriegs hisste er eine US-amerikanische Flagge mit Totenköpfen. Das brachte ihm drei Stunden Knast und jede Menge Aufmerksamkeit ein. Seitdem ist Kunst im öffentlichen Raum sein Metier. So experimentierte er in den 80er Jahren mit Farbspuren über Ländergrenzen hinweg. Die Idee zu den Stolpersteinen kam ihm, als er 1990 die „Spur der Erinnerungen“ legte, die den Weg markierte, auf dem Nazis in Köln einst 1000 Roma und Sinti zum Abtransport in die Vernichtungslager getrieben hatten. Die Steine erinnern vor allem an jüdische Opfer, aber auch an Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch Verfolgte und Behinderte. Die Menschen sollen über die Verbrechen der Nazis im Alltag stolpern. Sie erinnern an Einzelschicksale und geben den Opfern des Holocaust ihre Würde zurück. Im jüdischen Talmud heißt es: „Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ Für sein Engagement wurde Demnig inzwischen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er erhielt aber auch drei Morddrohungen. Kritiker bemängeln, dass auf den Namen ermordeter Juden mit Füßen herumgetrampelt werde und sie für Verschmutzungen und Vandalismus anfällig seien. In München dürfen daher keine Stolpersteine verlegt werden. In Greifswald wurden zum Jahrestag der Novemberpogrome 2012 Stolpersteine aus dem Pflaster gerissen, worauf sich das Spendenaufkommen der Stiftung Stolpersteine vermehrte. Der Sorge, Neonazis könnten mit Springerstiefeln auf dem Andenken der Opfer herumtrampeln, hält Demnig entgegen, dass die Steine so umso blanker strahlen. „Wer eine Inschrift auf einem Stolperstein lesen will, muss sich vor dem Opfer verbeugen und erweist ihm so die Ehre.“ Joanne Herzberg, die vor fünf Jahren aus St. Louis in Missouri nach Detmold kam, hat vor zwei Jahren das Projekt Stolpersteine in Detmold vorangetrieben. Fünf Steine erinnern seitdem in der Karlstraße an das Schicksal ihrer Vorfahren. Auch wenn sie gleich einen Tag später mit roter Farbe beschmiert wurden, lässt sie sich nicht entmutigen. Auf Initiative der GfCJZ ist die Anzahl nun auf 13 Steine angewachsen und weitere sollen folgen. Bürgermeister Frank Hilker freute sich, dass der Weg für die neuen Stolpersteine durch eine Satzungsänderung geebnet wurde, da nun das Einverständnis der Eigentümer eines Hauses, vor dem Steine verlegt werden, nicht mehr zwingend erforderlich ist. Barbara Klaus, katholische Vorsitzende der GfCJZ, lobte die kurze Zeit von acht Monaten vom Antrag bis zur Realisierung. Samstag wurden sieben neue Steine an drei Standorten in Detmold eingeweiht. Eigentlich sollten es neun Steine werden. Wegen einer Baumaßnahme kommen zwei Steine später hinzu. Musikstudentin Jessika Zehnpfenning umrahmte die Verlegung mit Klageliedern auf der Klarinette. Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule und des Grabbe-Gymnasiums, die die Pflegepatenschaft der Steine übernehmen, legten weiße Rosen nieder. Kirchliche Vertreter sprachen Gebete. An der Hermannstraße 29 gedenken nun vier Steine der jüdischen Familie Valk. Samuel Valk, Ehefrau Hedwig und die beiden Töchter Hilde und Edith wurden am 10. Dezember 1941 nach Riga deportiert und 1944 im Konzentrationslager Stutthof ermordet. Vor dem Haus Hornsche Str. 23 liegt ein Stolperstein, der Hildegard Kleesiek gewidmet ist. Die Katholikin kam 1943 im Alter von 20 Jahren als asozial Stigmatisierte ins Konzentrationslager Ravensbrück, wo sie am 7. Dezember 1944 ermordet wurde. Auf dem Schulhof des Grabbe-Gymnasiums erinnern zwei Steine an die christlich konfirmierten Schwestern Anneliese und Margarete Lükermann. Sie wohnten in der Werrestraße 12 (heute Georg-Weerth-Straße) und wurden nacheinander in die Heilanstalt Eben-Ezer Lemgo eingewiesen. 1945 starben sie im Lindenhaus Brake. Ihr Tod wurde durch rasseideologisch motivierte Unterversorgung psychisch Kranker und Behinderter verursacht. Stolpersteine sind quadratisch, aus Beton und mit einer von Hand beschrifteten glänzenden Messingplatte versehen, auf denen die Lebensdaten der Opfer stehen. Insgesamt 124 Stolpersteine finden sich in Lippe, davon 22 im Ortskern von Bad Salzuflen, 34 in Schötmar, 51 in Lemgo, 4 in Barntrup und neuerdings 13 in Detmold. Jeder Stein kostet 120€. Die Finanzierung der Steine ist durch Spenden abgesichert. Detmolder Schüler kümmern sich um die Pflege der Steine. Der Verlegung voraus geht immer eine genaue Recherche über das Leben derer, die auf den Tafeln verewigt werden. Der WDR bietet die App „Stolpersteine NRW“ an, die über die rund 15.000 Stolpersteine in Nordrhein-Westfalen informieren. |

Über die Menschen, an die mit den Stolpersteinen in Detmold erinnert wird, kann man im digitalen Gedenkbuch für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold von Gudrun Mitschke-Buchholz oder in Einzelbiographien nachlesen:

| Name |

Stolpersteinadresse (Link zu Stolpersteine NRW) |

| HEISS, Irmgard, geb. Stellbrink | Hubertusstraße 10 |

| HERZBERG, Betty Gerda | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Johanna, geb. Frank | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Moritz | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Martha Marianne, geb. Examus | Lange Straße 71 |

| HERZBERG, Fritz Fred | Lange Straße 71 |

| VALK, Edith | Hermannstraße 29 |

| VALK, Hedwig, geb. Lion | Hermannstraße 29 |

| VALK, Hilde | Hermannstraße 29 |

| VALK, Samuel | Hermannstraße 29 |

| KLEESIEK, Hildegard | Hornsche Str. 23 |

| LÜKERMANN, Anneliese | Georg-Weerth-Straße 12 Schulhof des Grabbe-Gymnasiums |

| LÜKERMANN, Margarete | Georg-Weerth-Straße 12 Schulhof des Grabbe-Gymnasiums |

- Details

|

13. Dezember 2021 „Abgemeldet in den Osten“ - Zum 80. Jahrestag der Deportation von jüdischen Menschen aus Detmold nach Riga am 13. Dezember 1941 von Gudrun Mitschke-Buchholz

Als Detmolder Jüdinnen und Juden spätestens am 20. November 1941 von ihrer bevorstehenden „Umsiedlung“ durch ein Rundschreiben der Reichsvereinigung der Juden, Bezirksstelle Bielefeld, in Kenntnis gesetzt wurden, glaubten viele von ihnen an einen Arbeitseinsatz im Osten. Denn in dem Deportationsbescheid fand sich eine detaillierte Auflistung des erlaubten Gepäcks von 50 kg, in dem neben Koffer, Bettzeug und Essgeschirr sowie Verpflegung für drei Tage auch die Mitnahme von Werkzeug gestattet war. Untersagt waren hingegen Wertsachen jeder Art und auch Messer und Rasierzeug, um Gegenwehr und Freitode zu verhindern. Die Reichsvereinigung hatte zwangsweise die Vorgaben für Lippe an ihr Detmolder Büro, das von Eduard Kauders und Moritz Herzberg geleitet wurde, weitergegeben. Beide Männer waren bereits in Buchenwald in Haft gewesen, und so ist davon auszugehen, dass sie mit ihren dortigen Erfahrungen nur schwer an eine reine Evakuierungsaktion glauben konnten. In panischer Hektik stellten die Betroffenen alles an Materialien zusammen, von dem sie meinten, es in einem wie immer gearteten Arbeitsalltag gebrauchen zu können. Auch die für Ende November noch angesetzten Impftermine verstärkten den Anschein einer Umsiedlung. Das Detmolder Büro der Reichsvereinigung sorgte „auf eigene Kosten“ für einen LKW, der die Jüdinnen und Juden am 10. Dezember 1941 nach Bielefeld brachte, wo sie drei Tage lang in katastrophalen Umstände im früheren Saal der Gastwirtschaft „Kyffäuser“ am Kesselbrink auf Stroh ausharren mussten. Dort wurden ihnen letzte Wertgegenstände wie Eheringe und auch die Pässe abgenommen. Die Vergabe von Nummern führte den Betroffenen das Ziel dieser Maßnahme vor Augen: „Jetzt sind wir nichts mehr… jetzt existieren wir nicht mehr,“ schilderte 1993 Edith Brandon, geb. Blau aus Minden in einem der wenigen Interviews von Riga-Überlebenden diese Situation.1 Am 13. Dezember 1941 wurden die Menschen mit Autobussen zunächst zum Bielefelder Hauptbahnhof geschafft und von dort in Personenwagen dritter Klasse nach Riga transportiert. Für die Fahrtkosten mussten sie selbst aufkommen. Die mehr als 1.000 Jüdinnen und Juden des Transportes kamen aus über einhundert Orten im Einzugsbereich der Gestapoleitstelle Münster. Aus diesem Transport sind nur 102 Überlebende bekannt. Manche überstanden den Transport, auf dem ihnen alsbald das Wasser entzogen wurden, nicht. Als der Zug am 15. Dezember 1941 in eisiger Kälte an der Rampe der Frachtgutstation Skirotava in Riga ankam, mussten die Deportierten im verschlossenen Zug noch einen Tag ausharren, bis sie mit Peitschenhieben von SS-Leuten aus dem Zug getrieben wurden. Ihr mühselig zusammengestelltes Gepäck sahen sie nicht wieder. Den langen Fußmarsch durch tiefen Schnee zum Rigaer Ghetto überlebten wiederum manche nicht: Kranke und Alte wurden erschossen. Misshandlungen waren allgegenwärtig. Im Ghetto selbst lag das, was als „letzte Habseligkeiten“ bezeichnet wird, neben vereisten Blutlachen im Schnee. Die völlig erschöpfen und schockierten Menschen wurden in den heruntergekommenen Häusern eingewiesen. Die Straßen waren nach dem jeweiligen Ausgangspunkt der Deportation benannt war, und so wurden auch die Detmolder Deportierten in der Bielefelder Straße in großer Enge untergebracht. Dort fanden sie zum Teil noch das gefrorene Essen der lettischen Juden vor, die wenige Tage zuvor ermordet worden waren: „Die sind weg – für uns… Wenn kein Platz mehr ist, werden wir so abgemetzelt“, so wiederum Edith Brandon in ihrem Bericht. Dennoch mussten sich die Menschen in dieser gegenmenschlichen Situation mit diesem Wissen einrichten: „Dann hat man überlebt … um zu überleben“ hieß Edith Brandons bittere Bilanz. Für viele Deportierte bedeutete das Ghetto in Riga das Ende. Für andere war es nur eine Station ihres Leidensweges. Als das Ghetto 1944 aufgelöst wurde, wurden die letzten Überlebenden in Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt. Edith Brandon wurde mit ihrer Mutter nach Stutthof geschafft. Diese erste Deportation aus Lippe jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. An die mehr als dreißig Betroffenen, die mit Detmold in Verbindung standen, wird im Detmolder Gedenkbuch gedacht. Keiner von ihnen überlebte. Am 10. September 2020 fasste der Rat Stadt Detmold einstimmig den Beschluss dem Deutschen Riga-Komitee beizutreten, das im Jahr 2000 u.a. vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gegründet wurde. Diesem erinnerungskulturellen Städtebund gehören 64 Städte aus ganz Deutschland an. 1 Das vollständige Interview, das Joachim Meynert mit Edith Brandon führte, wird im LAV NRW Abt. OWL verwahrt. Einen Ausschnitt sowohl als Hörfassung als auch in Textform findet sich in „Die letzten Augenzeugen zu hören…“ von Joachim Meynert und Gudrun Mitschke. Bielefeld 1998. Edith Brandons hinterlassene Dokumente sind im United States Holocaust Memorial Museum auch digital einsehbar. |

Diesen Beitrag und anderes Interessantes finden Sie auch auf der Homepage des Stadtarchivs Detmold

- Details

|

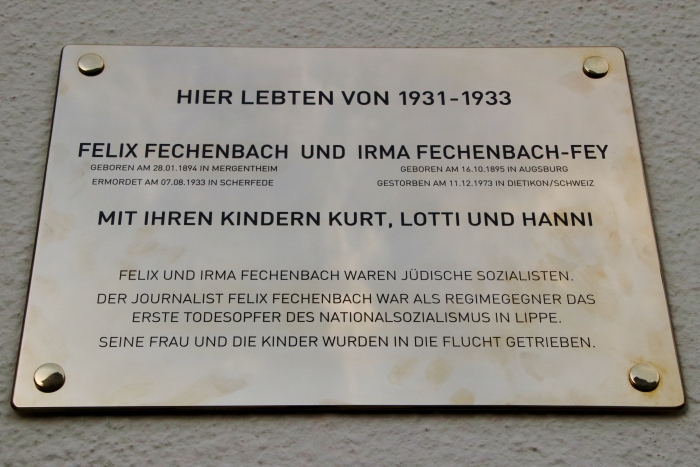

Sonntag, 7. November, bis Samstag, 13. November 2021 Begegnungswoche mit der (Ur-)Enkel-Generation Felix Fechenbachs

Der jüdische Journalist, Sozialist und Schriftsteller Felix Fechenbach lebte seit 1928 in Detmold und arbeitete als Redakteur für die sozialdemokratische Zeitung „Volksblatt“. Mit seinen Glossen unter dem Pseudonym „Nazi-Jüsken“ legte er die Absichten und auch Skandale der NSDAP immer wieder offen und wurde im März 1933 von den Nazis in sogenannte „Schutzhaft“ genommen. Bei seiner Überstellung in das KZ Dachau wurde er im Kleinenberger Wald ermordet. Seine Frau Irma und seine drei Kinder Kurt, Lotti und Hanni konnten rechtzeitig fliehen und überlebten den Holocaust in der Schweiz. Die aktuelle Einladung folgt einer langen Tradition der Gesellschaft, die bereits seit den 1990er Jahren Begegnungswochen zunächst mit Detmolder Überlebenden des Holocaust und in den letzten Jahren verstärkt mit der zweiten und dritten Generation von Detmolder Jüdinnen und Juden organisiert. Die Gäste können so die Stadt ihrer Vorfahren und die historischen Orte ihrer Familiengeschichte erkunden, die sie bisher nur aus Erzählungen oder alten Fotos kennen. Gleichzeitig wird der Verbundenheit Detmolds mit den Nachkommen Ausdruck verliehen und der christlich-jüdische Dialog in die Gegenwart getragen.

Während des einwöchigen Besuchs wurde vor allem der Frage nachgegangen, welche Erinnerungen an das Leben in Detmold an die nächsten Generationen tradiert wurden und welche Relevanz die Herkunft der Eltern und Großeltern für die Kinder und Enkelkinder hatten und haben. Was wissen die Nachfahren von den Erlebnissen ihrer Familien während des Holocaust, was wurde weitererzählt und was nicht? Abgerundet wurde das Besuchsprogramm mit kulturellen und touristischen Besuchen in Detmold und Umgebung. „Wir sind sehr beeindruckt, wie in Detmold und Lippe die Erinnerungskultur an unseren Großvater Felix Fechenbach gelebt wird und freuen uns besonders über die Begegnungen mit Menschen, die sich inhaltlich und persönlich so intensiv engagieren,“ lautet das Fazit der Gäste am Ende der Besuchswoche. „Wir bedanken uns für die großzügige Gastfreundschaft und die herzliche Aufnahme!“ (PSH) Weitere Informationen zu Felix Fechenbach und seiner Familie finden sich hier: Gedenkbuches für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold Hinweis: Im Büro der Gesellschaft kann ein digitalisierter Videomitschnitt (ca. 30 Min) einer Dokumentation über Felix Fechenbach der WDR Lokalredaktion Bielefeld aus dem Jahre 1991 nach Terminabsprache eingesehen werden. |

- Details

|

Mittwoch, 10. November 2021 Einweihung einer Gedenktafel an Felix-Fechenbach und seine Familie in Detmold

Der jüdische Journalist und Sozialist Felix Fechenbach lebte mit seiner Frau Irma und seinen drei Kindern von 1931-1933 in der Detmolder Oesterhausstraße. In Anwesenheit seiner Enkel Kathie und Balz Wiederkehr wurde jetzt eine Gedenktafel auf Initiative der heutigen Eigentümer an dem ehemaligen Wohnhaus der Familie eingeweiht.

(PSH)

Unterstützt wurde das Projekt von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V., der Felix-Fechenbach-Stiftung und der Stadt Detmold. Weitere Informationen zu Felix Fechenbach und seiner Familie finden sich hier: Gedenkbuches für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Detmold Hinweis: Im Büro der Gesellschaft kann ein digitalisierter Videomitschnitt (ca. 30 Min) einer Dokumentation über Felix Fechenbach der WDR Lokalredaktion Bielefeld aus dem Jahre 1991 nach Terminabsprache eingesehen werden. |

- Details

|

Sonntag, 19. September 2021 Neue Doppelspitzen im Vorstand Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V. stellt sich neu auf Die Wahl von neuen Doppelspitzen für den Vorstand stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V.: „Wir wollen unsere Arbeit auf mehrere Schultern verteilen und gleichzeitig den Vorstand verjüngen“, so Geschäftsführerin Micheline Prüter-Müller zur Motivation, in Zukunft auf noch mehr Teamarbeit zu setzen. Nachdem zunächst die Satzung einstimmig geändert wurde, war der Weg frei für die Wahl der neuen Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführerin. So wird in Zukunft Kristina Panchyrz in der Geschäftsführung Micheline Prüter-Müller unterstützen. Petra Hölscher übernimmt Verantwortung und Aufgaben gemeinsam mit der jüdischen Vorsitzenden Joanne Herzberg, Dr. Oliver Arnhold steht ab sofort der evangelischen Vorsitzenden Bettina Hanke-Postma zur Seite und Christine Tellbüscher-Beckfeld engagiert sich als Doppelspitze mit der katholischen Vorsitzenden Barbara Klaus. Den Vorstand komplettieren Schatzmeister Rüdiger Schleysing, Petra Schröder-Heidrich zuständig für die Pressearbeit und Günter Stukenbrok als Kassenprüfer. Die Freude war groß, sich nach der Corona-bedingten Zwangspause endlich mal wieder mit den Mitgliedern in Präsenz treffen zu können, um einen Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020 zu werfen und gleichzeitig den Blick nach vorne zu wenden auf bereits terminierte Veranstaltungen und Projekte im kommenden Herbst und im Jahr 2022. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der geplanten Besuchswoche im kommenden November. Die Begegnungen mit Menschen aus Lippe zu fördern, die heute in Israel und anderen Ländern leben, zählen zu den besonderen Anliegen der 1988 gegründeten Gesellschaft. Und so werden Anfang November-wenn es die Pandemie zulässt-Schweizer Nachfahren von Felix Fechenbach Detmold besuchen. „Wir freuen uns auf den Austausch mit der „Enkelgeneration“, so Kristina Panchyrz, die gemeinsam mit Dr. Oliver Arnhold die Besuchswoche vorbereitet. Mehr Informationen zur Arbeit und zu Veranstaltungen der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V. finden Sie unter dem Menuepunkt: Termine (PSH)

|

- Details

![Stolpersteine 1[19829] 120 dpi](/images/Veranstaltungen/2024/0517/Stolpersteine-1[19829]%20120%20dpi.jpg)

![Stolpersteine 2[19830] 120 dpi](/images/Veranstaltungen/2024/0517/Stolpersteine-2[19830]%20120%20dpi.jpg)

Vom Bielefelder Hauptbahnhof wurden die Menschen am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. (Foto: Stadtarchiv Bielefeld)

Vom Bielefelder Hauptbahnhof wurden die Menschen am 13. Dezember 1941 nach Riga deportiert. (Foto: Stadtarchiv Bielefeld) Die Woche vom 7. bis 13. November stand für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V. (GfCJZ in Lippe e.V.) ganz im Zeichen des Besuchs von vier Mitgliedern der Enkel- und Urenkelgeneration Felix Fechenbachs.

Die Woche vom 7. bis 13. November stand für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Lippe e.V. (GfCJZ in Lippe e.V.) ganz im Zeichen des Besuchs von vier Mitgliedern der Enkel- und Urenkelgeneration Felix Fechenbachs. Auf dem Programm der Besuchswoche für Carl Fey (Enkel) und seinen Sohn Erik (Urenkel) sowie für Balz und Kathie Wiederkehr (Enkel) standen unter anderem individuelle Ortserkundungen in Detmold. Dabei wurden die vielfach noch erhaltenen Wohngebäude, Schulen, Geschäfte und auch der jüdische Friedhof miteinbezogen. Die Auseinandersetzung mit Archivalien zur Biografie von Felix Fechenbach und seiner Familie war ebenfalls ein wichtiger Teil der gemeinsamen Erinnerungsarbeit. Am 9. November nahmen die Besucher*innen an den Gedenkfeierlichkeiten zur Reichspogromnacht 1938 in der Lortzingstrasse und beim anschließenden Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche teil. Ein Empfang bei Bürgermeister Frank Hilker im Rathaus stand ebenfalls auf der Agenda sowie eine Einladung der Felix-Fechenbach-Stiftung, deren Vorsitzender Dr. Dennis Maelzer, die Besucher*innen zu einem Abendessen und persönlichen Gespräch eingeladen hatte. Zu den Höhepunkten zählten neben Besuchen des Detmolder Felix-Fechenbach-Berufskollegs, der Felix-Fechenbach-Gesamtschule in Leopoldshöhe und der

Auf dem Programm der Besuchswoche für Carl Fey (Enkel) und seinen Sohn Erik (Urenkel) sowie für Balz und Kathie Wiederkehr (Enkel) standen unter anderem individuelle Ortserkundungen in Detmold. Dabei wurden die vielfach noch erhaltenen Wohngebäude, Schulen, Geschäfte und auch der jüdische Friedhof miteinbezogen. Die Auseinandersetzung mit Archivalien zur Biografie von Felix Fechenbach und seiner Familie war ebenfalls ein wichtiger Teil der gemeinsamen Erinnerungsarbeit. Am 9. November nahmen die Besucher*innen an den Gedenkfeierlichkeiten zur Reichspogromnacht 1938 in der Lortzingstrasse und beim anschließenden Konzert in der Heilig-Kreuz-Kirche teil. Ein Empfang bei Bürgermeister Frank Hilker im Rathaus stand ebenfalls auf der Agenda sowie eine Einladung der Felix-Fechenbach-Stiftung, deren Vorsitzender Dr. Dennis Maelzer, die Besucher*innen zu einem Abendessen und persönlichen Gespräch eingeladen hatte. Zu den Höhepunkten zählten neben Besuchen des Detmolder Felix-Fechenbach-Berufskollegs, der Felix-Fechenbach-Gesamtschule in Leopoldshöhe und der  Im Rahmen einer kleinen Feierstunde fasste Detmolds Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink zunächst Fechenbachs beruflichen und politischen Werdegang zusammen und beschrieb warum Fechenbach schon früh zu einer Hassfigur für die Nazis wurde und zu einem der ersten Opfer nach der Machtergreifung 1933. Dr. Dennis Maelzer, Vorsitzender der Felix-Fechenbach-Stiftung und SPD-Landtagsabgeordneter betonte in einem Grußwort seine vorbildliche aufrechte politische Haltung und seine Courage im Widerstand gegen das Naziregime.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde fasste Detmolds Stadtarchivarin Dr. Bärbel Sunderbrink zunächst Fechenbachs beruflichen und politischen Werdegang zusammen und beschrieb warum Fechenbach schon früh zu einer Hassfigur für die Nazis wurde und zu einem der ersten Opfer nach der Machtergreifung 1933. Dr. Dennis Maelzer, Vorsitzender der Felix-Fechenbach-Stiftung und SPD-Landtagsabgeordneter betonte in einem Grußwort seine vorbildliche aufrechte politische Haltung und seine Courage im Widerstand gegen das Naziregime. Balz Wiederkehr, Sohn von Lotti Fechenbach, setzte sich in einer eindrucksvollen und bewegenden Rede mit seinem Grossvater auseinander und stellte Fragen nach einer passenden Haltung zu dem heutigen Gedenken seiner Grosseltern.

Balz Wiederkehr, Sohn von Lotti Fechenbach, setzte sich in einer eindrucksvollen und bewegenden Rede mit seinem Grossvater auseinander und stellte Fragen nach einer passenden Haltung zu dem heutigen Gedenken seiner Grosseltern.